संकलन : अनिरुद्ध जोशी 'शतायु'

आज हम आपको ऐसे 10 आविष्कार बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा। यदि ये आविष्कार नहीं होते तो दुनिया शायद ही बदल पाती। दुनिया में आविष्कार होने के 3 कारण हैं- पहला कारण है मौसम, दूसरा युद्ध और तीसरा कारण असुविधापूर्ण जीवन।

हम आपको कतई नहीं बताने वाले हैं कि किस तरह बिजली का आविष्कार हुआ, एटम बम बनाया। रेडियो, टीवी, मोबाइल और ऐसे आविष्कार जिनके बारे में आपने पहले से ही सोच रखा है। हम तो आपको बताएंगे कुछ ऐसे आविष्कार या खोज जिसके चलते एक क्रांति हो गई, जो आज तक जारी है और जिसके बगैर दुनिया अब जरा भी आगे चल नहीं सकती।

क्या आप जानते हैं कि किस तरह मौसम धरती को प्रभावित कर रहा है, किस तरह युद्ध दुनिया को तबाह कर रहा है और किस तरह व्यक्ति और ज्यादा सुविधापूर्ण जीवन जीते हुए कमजोर हो गया है। निश्चित ही आप जानते होंगे। लेकिन हम जो बताने वाले हैं, वह आप शायद ही जानते होंगे।

अगले पन्ने पर पहला आविष्कार...

बर्फ का आविष्कार : वैसे बर्फ का आविष्कार किसी ने नहीं किया? मिट्टी के पात्रों में पानी ठंडा करने की रीति दुनियाभर की प्राचीन संस्कृतियों को मालूम थी। प्राचीनकाल में एक और दुनिया बर्फ के कारण परेशान थी तो दूसरी ओर दुनिया बर्फ के नहीं होने के कारण परेशान थी। आप सोच सकते हैं कि कितना तपता होगा अरब, एरिजोना, अफ्रीका और दक्षिण भारत। बस इन तपते हुए देशों या कहें कि शहरों को योरप के लोगों ने बर्फ बेचना शुरू किया और एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि प्रारंभ में भारत, चीन, यूनान और रोम के लोगों ने प्राकृतिक हिम के द्वारा अपने खाद्य एवं पेय पदार्थों को ठंडा रखने की विधि अपनाई। इसके बाद कृत्रिम बर्फ बनाने के हेतु प्रशीतन की यांत्रिक विधियों का आविष्कार किया गया।

बर्फ के आम जीवन में प्रयोग ने दुनिया बदल दी। तपते शहरों में बर्फ बनाया जाने लगा और उन बर्फों के कारण व्यापार ने उन्नति के नए रास्ते खोजे। जो मीट या खाना तपते शहरों में नहीं मिलता था उसको बर्फ में रखकर लाया जाने लगा। फ्रिजर ने दुनिया बदल दी। फिर एक दिन एक थिएटर में पहली बार एसी चलाया गया और यह सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। यह एसी था जिसने दुबई और एरिजोना की आबादी में सैकड़ों गुना इजाफा किया। आज यदि यहां के एसी बंद कर दिए जाएं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा? यही नहीं, यदि पूरी दुनिया के एसी बंद कर दिए जाएं तो सोचिए क्या होगा?

बर्फ से फ्रिज, फ्रिज से एसी इतिहास में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। रेफ्रिजरेटर और फ्रिजर खाने-पीने के सामान को कई दिन तक इस्तेमाल के लायक बनाए रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। कृत्रिम प्रशीतन सबसे पहले 1748 में ग्लासगो में दिखाया गया। एक ब्रिटिश व्यापारी ने 1810 में टिन केन का पेटेंट कराया। हालांकि 1917 में इसका विधिवत निर्माण शुरू हुआ। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जेम्ज हॅरिसन, आलेक्सांडर कॅट्लिन को माना जाता है।

भोजन के इतिहास में बर्फ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सबसे बड़ी खोज है। दुनियाभर की होटलों और घर में रखे फ्रिजर-रेफ्रिजरेटर में जहां बर्फ जमता है, पानी ठंडा होता है और वहीं कई तरह का भोजन भी सुरक्षित रहता है।

दूसरी ओर गर्मी में पंखे और कूलर की जगह आजकल एयरकंडीशनर (एसी) का प्रचलन बढ़ गया है। इसे हिन्दी में वातानुकूलन कहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक विलिस कैरियर ने इसका आविष्कार सन् 1911 में किया था।

एसी भी 2 प्रकार के होते हैं- एक वे जो रूम को गर्म रखे जिसकी जरूरत ठंडे इलाके में रहती है और दूसरे वे जो रूम को ठंडा रखे जिसकी जरूरत गर्म इलाके के लोगों को है। एसी के बगैर अब थिएटर की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अगले पन्ने पर दूसरा आविष्कार...

कम्प्यूटर और इंटरनेट : दुनिया का पहला कम्प्यूटर 1946 में अमेरिका में बनाया गया था। यह काफी बड़ा था और इसे चलाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती थी। घर, विद्यालय और कार्यालय में काम आने वाले छोटे कम्प्यूटर, जिन्हें पीसी के नाम से जाना जाता है, 1977 में खोजे गए थे।

हालांकि कम्प्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोनों का ही क्रमिक विकास हुआ। इंटरनेट का सफर 1970 के दशक में विंट सर्फ (Vint Cerf) और बाब काहन (Bob Kanh) ने शुरू किया गया। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (APRA) ने संरा अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट 'अप्रानेट' (APRANET) की शुरुआत की। 1972 में इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ई-मेल की शुरुआत हुई। यह एक क्रांतिकारी शुरुआत थी।

अगले पन्ने पर तीसरा आविष्कार...

जींस का जुनून : क्या आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में लेवी स्ट्रस नाम के दर्जी ने पहली जींस सिलकर तैयार की थी। यह खूब मजबूत किस्म के पायजामे जैसी थी, जो 1850 में खान में काम करने वाले मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी। दरअसल, जींस डेनिम कपड़े से बनी पतलून है। डेनिम नाम की कंपनी जींस का अधिक उत्पादन करती है। मूलतः इन्हें पहनने के बाद मेहनत वाले काम करने के लिए बनाया गया था, पर 1950 के दशक में ये किशोरों के बीच लोकप्रिय हो गए।

हालांकि इसके प्रारंभिक इतिहास पर नजर डालें तो 16वीं शताब्दी में भारत में मोटा सूती कपडा़ चलता था जिसे डुंगारी कहा जाता था। बाद में इसे नील के रंग में रंगकर मुंबई के डोंगारी किले के पास बेचा जाने लगा। नाविकों ने इसे अपने अनुकूल पाया और वे इससे बनी पतलूनें पहनने लगे।

हालांकि अब दुनियाभर के लोग जींस पहनते हैं। प्रारंभ में केवल पुरुष ही जींस पहना करते थे लेकिन अब यह बंधन नहीं रहा। एशिया के कई देशों में आज भी महिलाओं के जींस पहने पर ऐतराज किया जाता है। जींस अप फैशन में सबसे ऊपर है। पेंसिल जींस, नैरो जींस, बैगी जींस, पैरेलर जींस आदि कई प्रकार की जींसें बनने लगी हैं जिसमें अब लड़कियों के लिए अलग तरह की जींस मिलती है।

अच्छी-अच्छी फैशन का जादू चंद माह से ज्यादा नहीं टिकता, परंतु जींस एक ऐसा परिधान है जिसका जलवा सालों से जस का तस बरकरार है। एक जमाने में जींस को रफ-टफ काम करने वालों की पोशाक माना जाता था लेकिन आज खिलाड़ी, फौजी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जैसे प्रोफेशनल्स के अलावा किशोर-किशोरियों, महिलाओं और बच्चों की ये पहली पसंद है। जबकि एक दशक पहले तक शिक्षा क्षेत्र से जु़ड़े लोग और महिलाएं जींस से बचते थे। कपड़ा बाजार के तकरीबन 50 फीसदी हिस्से पर जींस का कब्जा है। इस फैशन का विकासशील और विकसित देशों में एक जैसा प्रचलन है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी लोकप्रियता का पहला राज हर मौसम के लिए इसका अनुकूल होना है। यह सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में आरामदायक पहनावे के तौर पर पहनी जाती है। इसके अलावा इसे महीनों-महीनों तक बिना धोए और इस्त्री किए भी आराम से पहना जा सकता है। जींस के कपड़े में अधिक से अधिक खिंचाव और गंदगी सहने के गुण मौजूद हैं। इन सब खूबियों के साथ-साथ जींस फैशन की प्रतीक भी है।

अगले पन्ने पर चौथा आविष्कार...

चॉकलेट : मैक्सिको में 12वीं शताब्दी में कोको की फलियों की खोज की गई। 1528 में स्पेन ने जब मैक्सिको पर कब्जा किया तो वहां का राजा भारी मात्रा में कोको के बीजों और चॉकलेट बनाने के यंत्रों को अपने साथ स्पेन ले गया। जल्दी ही स्पेन में चॉकलेट रईसों का फैशनेबल ड्रिंक बन गया। चॉकलेट पहली बार स्विट्जरलैंड में विधिवत रूप में 1819 में बनाई गई थी। आज दुनियाभर में चॉकलेट की बिक्री अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है।

हालांकि अब कई कंपनियां चॉकलेट बनाती हैं और दुनियाभर में इसकी बिक्री करती हैं। यह बाजार में तेजी से बिकने वाला खाद्य पदार्थ है। बच्चों के लिए बनाया गया यह आइटम सभी वर्गों में लोकप्रिय है।

लेकिन चॉकलेट पहले बहुत तीखी हुआ करती थी, अमेरिका के लोग इसमें बहुत सारे मसाले पीसकर मिलाया करते थे जिससे यह स्पाइसी होती थी। लेकिन इसे मीठा बनाने का श्रेय यूरोप को जाता है जिसने इसमें से मिर्च को हटाकर शकर और दूध का प्रयोग किया।

अगले पन्ने पर पांचवां आविष्कार...

मक्का क्रांति : आपने भुट्टे तो खाए ही होंगे। आप सोचेंगे कि इसके कारण दुनियाभर में कैसे क्रांति हो सकती है? कहते हैं कि मक्का की खोज मेस्किको में हुई थी। दरअसल, इसने औद्योगिक क्रांति का हवा ही नहीं दी बल्कि कई सैनिक अभियानों में भी इसका बखूबी साथ रहा है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन हैं वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जा सकती है। मक्का का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में बड़ी तादाद में होता है। चने के बाद यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसने दुनिया में अन्य कई तरह की क्रांतियों को जन्म दिया है। भारत में अगर चना, गेहूं और चावल प्रथम हरित क्रांति के अग्रदूत थे तो दूसरी हरित क्रांति में मक्का ऐसी ही भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

मक्का कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुपयोगी फसल है व मनुष्य के साथ-साथ पशुओं के आहार का प्रमुख स्रोत है। चपाती के रूप में, भुट्टे सेंककर, मधु मक्का को उबालकर कॉर्नफ्लेक्स पॉपकार्न लइया के रूप में आदि के साथ-साथ अब मक्का का उपयोग कार्ड ऑइल, बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है।

मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। स्टार्च, अल्कोहल, एसिटिक व लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, रेयान, गोंद (लेई), चमड़े की पॉलिश, खाद्यान्न तेल (कॉर्न ऑइल), पैकिंग पदार्थ आदि में इस्तेमाल की जाने लगी है। इसके अलावा मक्का से प्रोटिनेक्स, चॉकलेट, पेंट्स, स्याही, लोशन, स्टार्च, कोका-कोला के लिए कॉर्न सिरप आदि बनने लगा है। बेबीकॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टों को ही कहा जाता है। बेबीकॉर्न का पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है।

मध्यकाल में दूरस्थ इलाके या दूसरे देश में सैनिकों के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वे अपने साथ ऐसा सामान रखते थे, जो कभी खराब नहीं होता था। उनमें से चने के अलावा मक्का भी एक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री थी, जो सैनिकों के जीवन को बचाती थी।

अगले पन्ने पर छठा आविष्कार...

गर्भनिरोधक गोली और कंडोम : गर्भनिरोधक की गोली और कंडोम एक ऐसा आविष्कार था जिसने समाज में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांति को जन्म दिया। इसे कुछ लोग महिलाओं की आजादी के लिए सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं। हालांकि इसके कारण सामाजिक वर्जनाएं तो टूटी ही, साथ ही दांपत्य जीवन में भी भारी बदलाव हुए।

50 साल पहले अमेरिका में पहली बार गर्भनिरोधक गोलियां प्रचलन में आई थीं। नए आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त दुनियाभर में करीब 10 करोड़ महिलाएं इन पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं और इसके साथ खुद फैसला कर सकती हैं कि कब उन्हें बच्चे चाहिए और कितने? लेकिन यह गोली महिलाओं को एड्स से नहीं बचा सकती थी और न ही महिलाएं इसके साइड इफेक्ट से बच सकती थीं इसीलिए एक नया आविष्कार हुआ जिसे कंडोम कहा गया। कंडोम क्रांति ने महिला और पुरुषों को पूर्ण आजादी दे दी।

इस क्रांति के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभावों के बारे में आप सोच सकते हैं। गर्भनिरोधक उपाय परिवार नियोजन में सहायक बनते हैं। विकसित देशों में 1960 में 10 प्रतिशत से भी कम शादीशुदा महिलाएं गर्भनिरोधक उपाय अपना रही थीं, सन् 2000 में यह अनुपात 60 प्रतिशत हो गया था।

दूसरी ओर कंडोम प्रेग्नेंसी रोकने में 98 फीसदी कारगर हैं। इसे पहले भारत में निरोध कहा जाता था, लेकिन अब कंडोम ही कहा जाता है। आजकल पुरुषों के अलावा महिला कंडोम का भी प्रचलन बढ़ गया है। स्पर्मिसाइड (शुक्राणुओं को नष्ट करने) वाले कंडोम 99 फीसदी तक सुरक्षित माने जाते हैं। लेटेक्स कंडोम आपको और आपके साथी को यौन-संपर्क से होने वाले कुछ रोगों से भी बचाते हैं। बगैर लेटेक्स के बने कंडोम एचआईवी और यौन-संपर्क से फैलने वाले कुछ रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करते।

अगले पन्ने पर सातवां आविष्कार...

घड़ी : समय देखना आज के मानव की दिनचर्या में शामिल ही नहीं, अब जरूरी है। यह कई महत्वपूर्ण संस्थान, संचार माध्यम, सैन्य संगठन और खगोलविदों के लिए भी बहुत ही जरूरी कार्य है। कम्प्यूटर में एक ऑटो घड़ी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय के बगैर न तो दफ्तर खुलेंगे, न बंद होंगे। समय पर कार्य निपटाकर लोग घर ही नहीं पहुंच सकेंगे। सोचिए समय कितना महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में घड़ी किसी न किसी रूप में प्रचलित है।

हालांकि सूरज की छाया से समय देखने की पद्धति तो प्राचीनकाल से ही भारत, अरब, यूनान, रोम और चीन में रही है। पहले यूनान में पानी से चलने वाली घड़ियां होती थीं, अरब में रेत से चलने वाली और भारत में सूर्य की छाया और तारों को देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि पानी से कैसे घड़ी चलती थी? दरअसल, पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थीं जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। लेकिन आम लोगों के लिए समय का ज्ञान देने के लिए घड़ी का आविष्कार सचमुच ही क्रांतिकारी कदम था।

घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार किया वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने। बर्गी से पहले मर्नी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। लेकिन हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले आदमी थे जाने-माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया था ताकि वे काम करते समय घड़ी देख सकें, उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। पास्कल ने ही कैल्कुलेटर का आविष्कार भी किया था। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे।

अगले पन्ने पर आठवां आविष्कार...

बारूद, बंदूक और मशीनगन : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में कहा कि कंधे पर बंदूक नहीं, हल से निकलेगा समाधान। लेकिन दुनियाभर में क्रांतियां जितनी विचारों के दम पर हुई हैं, उससे कहीं ज्यादा बंदूक के दम पर ही हुई हैं। आखिर किसी विचार को जबरदस्ती स्थापित करने के लिए बंदूक की ही जरूरत पड़ती है। बंदूक के बाद मशीनगन के आविष्कार ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था।

कहते हैं कि पहली बार एक यूरोपीय व्यापारी ने चीन में लोगों को बंदूक से लड़ते हुए देखा था। बस फिर क्या था? क्रांति तो व्यापारी लोग ही करते हैं। आज दुनियाभर में अवैध रूप से चीन, पाकिस्तान, इसराइल में बने हथियारों की बिक्री होती है। इस अवैध बिक्री के चलते ही आज तक आतंकवाद जिंदा है, माओवाद और नक्सलवाद भी जिंदा है।

बंदूक का विकास धीरे-धीरे हुआ। इसकी बनावट, बुलेट और मारक क्षमता में कई बार कई परिवर्तन हुए। ईस्वी सन् 1294 में बारूद का आविष्कार हुआ। बारूद ने 14वीं सदी में तोप को जन्म दिया। तोप की सोच बंदूक तक पहुंच गई। 15वीं शताब्दी के आरंभ में तोप की जगह हाथ में बंदूकें आ गईं। इसी का विकास धीरे-धीरे मस्केट, मैचलॉक, फ्लिंटलॉक, पिस्तौल और आधुनिक राइफल में हुआ। रशिया के मिखाइल कलाश्निकोव ने एके-47 बनाकर जो क्रांति दुनिया में की उसके बारे में उसने भी नहीं सोचा होगा। एके-47 ने दुनिया में साम्यवाद को मजबूत किया। रशिया की यह बंदूक आज भी सैन्यप्रिय है।

तीव्र गति से लगातार गोली चलाने वाली बंदूक बनाने का प्रयास 16वीं शताब्दी से ही होने लगा था और इसी के फलस्वरूप 1884 में प्रथम सफल मशीनगन बनी। आज की मशीनगन 1 मिनट में कई सौ गोलियां तक चला सकती हैं। हालांकि मशीनगन का आविष्कार 1718 में जेम्स पक्ले ने किया था। बंदूक, राइफल और तोपों के कार्यकरण का सिद्धांत एक ही है।

अगले पन्ने पर नौवां आविष्कार...

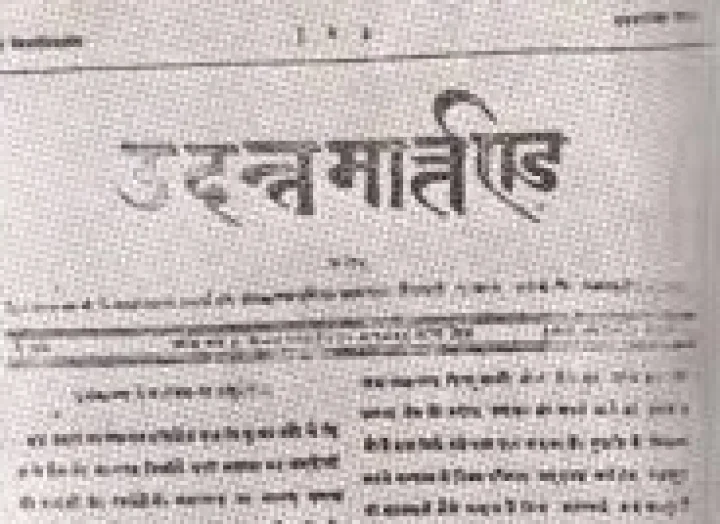

समाचार-पत्र : इंटरनेट के युग में अब समाचार प्राप्ति के साधन आसान और तेज हो गए हैं। हालांकि समाचार-पत्रों ने दुनियाभर में हो रहीं कई तरह की क्रांतियों को हवा दी है। मानव इतिहास में समाचार पत्र या अखबार एक क्रांतिकारी कदम है। आज इसके रूप भले ही बदल गए हों लेकिन प्राचीनकाल से चले आ रहे सूचना पत्र, फरमान ने जब समाचार-पत्र का रूप धारण किया तो समाज में भारी बदलाव हुआ। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार-पत्रों का प्रचलन शुरू हुआ।

भारत में बंदूक, तलवार, तोपें और तमाम बड़े-बड़े हथियारों से क्रांतिकारी स्वतंत्रता की जंग लड़ रहे थे किंतु क्रांति का हर प्रयास असफल हो रहा था। 1857 की क्रांति भी इसीलिए असफल हो गई, क्योंकि लोगों में कम्युनिकेशन नहीं था। बस इसी दौर में हथियारों से परे आजादी की अलख जगाने का जिम्मा कलमकारों ने अपने हिस्से लिया और कलम की ताकत कुछ ऐसी चमकी कि मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी को कहना पड़ा- 'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो/ जब तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो।'

बात सिर्फ भारत की आजादी की ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान में भी अखबार ने क्रांतिकारी बदलाव किए। औद्योगिक क्रांति के साथ ही अखबारों के कारण लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारों को मजबूती मिली। दुनियाभर के लोगों में एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ी। संचार बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो संचार के और भी माध्यम बढ़ने लगे।

आज के युग में समाचार-पत्र मनुष्य की दिनचर्या का आवश्यक अंग बन गया है। प्रात:काल से ही मनुष्य को इसका इंतजार रहता है। समाज की उन्नति में इसका अहम योगदान रहा है। हमारे आसपास व देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी समाचार-पत्र से ही प्राप्त होती है। भारत में समाचार-पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। पूर्व में समाचार-पत्र का उपयोग सैनिकों द्वारा सूचना देने के लिए किया जाता था। समाचार-पत्र हमें देश-विदेश से परिचय कराता है। समाचार-पत्र के अलावा हमें टीवी, इंटरनेट पर भी खबरों की सुविधा मिल जाती है। पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन अब समाचार-पत्र के कारण हमें नई-नई ज्ञान की बातें भी मिलती हैं। यह हमारे लिए ज्ञान का सशक्त माध्यम है।

अगले पन्ने पर दसवां आविष्कार...

एरोप्लेन और रॉकेट :

एरोप्लेन : आज उड़ान का इतिहास पतंगों, ग्लाइडर आदि से शुरू होकर सुपरसॉनिक विमानों एवं अंतरिक्ष यानों तक पहुंच गया है। मानव के उड़ान भरने का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि एरोप्लेन का आविष्कार भारत में हुआ था। सर्वप्रथम 2,000 वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने दुनिया को इस तकनीक से अवगत कराया था। बाद में उनके विमानशास्त्र के आधार पर ही महाराष्ट्र के शिवकर बापूजी तलपडे ने अपनी पत्नी की सहायता से 1895 में हवाई जहाज बनाया, जो 1,500 फीट ऊपर उड़ाया और फिर वापस नीचे गिर गया।

इसके बाद 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने एक प्लेन उड़ाकर दुनियाभर की सुर्खियां बटोरीं। चूंकि अंग्रेजों का पूरे विश्व पर उस काल में दबदबा था, तो उनकी ही बात ज्यादा सुनी गई। बापूजी तलपडे जैसे भारत के कई शोधकर्ताओं के प्रयास इतिहास में खो गए। हालांकि यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने आज दुनिया, भारत की सेना और समाज को बदलकर रख दिया है।

रॉकेट : अब हम बात करते हैं रॉकेट की। वायुयान ऐसे यान को कहते हैं, जो धरती के वातावरण या किसी अन्य वातावरण में उड़ सकता है, किंतु रॉकेट को उड़ने के लिए इसके चारों तरफ हवा का होना आवश्यक नहीं है। बंदूक की गोली से लेकर रॉकेट तक मानव ने बहुत विकास और विध्वंस किया।

रॉकेट का आविष्कार नहीं होता तो मानव आज अंतरिक्ष में नहीं जा पाता और न ही घातक किस्म की मिसाइलें बना सकता था। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेट ही तो हैं।

माना जाता है कि प्राचीन भारत के लोग रॉकेट तकनीक से अवगत थे। महाभारत में ऐसे बहुत से अस्त्र- शस्त्रों का उल्लेख है, जो रॉकेट तकनीक से ही बनाए जा सकते हैं। हालांकि आधुनिक रॉकेट का इतिहास 13वीं सदी से प्रारंभ होता है। माना जाता है कि चीन में रॉकेट का आविष्कर हुआ था। जल्दी ही इसका प्रयोग अस्त्र के रूप में किया जाने लगा। मंगोल लड़ाकों द्वारा रॉकेट तकनीक यूरोप और एशिया के अन्य भागों में प्रचलित हुई।

सन् 1792 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेज सेना के विरुद्ध लोहे के बने रॉकेटों का प्रयोग किया था जिसके चलते अंग्रेज सेना में घबराहट फैल गई थी। इस युद्ध में हार के बाद अंग्रेज सेना ने रॉकेट के महत्व को समझा और इसकी तकनीक को विकसित कर विश्वभर में इसका इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया।

आजकल कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लांचर होते हैं। कई तरह की अत्याधुनिक तोपों से भी रॉकेट को लांच किया जाता है। रॉकेट कई तरह के बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष यान या जेट विमान में रॉकेट इंजन ही लगा होता है। अंतरिक्ष में रॉकेट की मदद से ही प्रक्षेपण किए जाते हैं। अंतरिक्ष यान को धरती से उठाकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा के निर्माण की जरूरत होती है। रॉकेट इंजन यही कार्य करता है।